こんにちは、BECK(@beck1240)です。

情報管理の基礎を取り扱う「情報管理のベーシックレシピ」。

前回は「管理する情報を絞り込む」ということで、身の回りの情報の内管理すべき情報を如何に絞り込むかについて紹介しました。

今回は「情報管理の仕組みを作ろう」というテーマで本連載の全体概要とも言える「仕組み」作りについて紹介したいと思います。

情報管理のベーシックレシピ

- 管理する情報を絞り込む

- 情報管理の仕組みを作ろう→イマココ

- 情報の収集/整理/活用/保管の4フェーズを考える

- 情報の記録方法とインボックスを定義する

- 頭の中だけにある情報を洗い出す

- 取り漏らしのないメモ環境を構築する

- 紙を電子化して捨てる

- 情報はインボックス/アクティブ/アーカイブで分類する

- 情報の分類にプロジェクトの概念を加える

- 情報の分類にペルソナの概念を加える

- 情報の整理/見返しを行うタイミングを決める

- タグとフォルダの概念で情報を捌く

- メール管理もインボックス/アクティブ/アーカイブで捌く

- アウトプットのために情報を整理・活用する

- アイデア発想のために情報を整理・活用する

- EvernoteとDropboxを用いた情報管理テクニック

- 会社でEvernoteが使えない人の為の情報管理テクニックーアナログ編

- 会社でEvernoteが使えない人の為の情報管理テクニックーデジタル編

情報管理の仕組みを作ろう

何のために情報を管理したいのか?を考える。

この記事を読まれていると言うことは、恐らく何らか「情報をもっと上手く管理したい」という想いがあるのだと思います。

では何故、情報を上手く管理したいのでしょうか?

例えば、情報をもっと上手く整理できるようになって、情報過多のストレスを軽減したいとか、情報を集めてそれをアイデアやアウトプットにつなげていきたいなどの理由があるかも知れません。

実はこの情報管理の目的次第で、構築すべき「仕組み」が変わってきてしまいます。

情報過多のストレスを軽減するためには、そもそも情報を取捨選択して必要なものだけ残す必要があるでしょうし、アイデアを生み出すために情報収集をしているのであれば必要かどうかよく分からなくても情報を保持しつづける必要があるかもしれません。

まずは「何のために情報を管理したいか?」を問いかけてみて下さい。

このシリーズでは、私のやり方をケーススタディで取り上げて行きますが、それがそのままあなたにとって最良のやり方にはならない可能性は高いでしょう。自分なりのやり方に落とし込むとき、この「目的」があなたを答えへと導いてくれるでしょう。

先に仕組みを作るべき理由

これは前のシリーズ「自己管理のベーシックレシピ」シリーズの冒頭でも述べた通りですが、「仕組み」を作るべき理由は以下の通りです。

- 仕組みを作る課程で、一般論で語られている手法を、自分の状況や課題に併せてカスタマイズする作業が必然的に発生する

- 「思い出す」「やり方を考える」手間が省ける分だけ、いざ実践するときの効率向上とストレス低減が図れる

- 仕組みを明文化しておくことで、上手くいかなかった時の修正を行いやすくなる(試行錯誤がやりやすくなる)

- 一度仕組みを作り上げたあとは、新たに本やブログなどから得た知識を、仕組みを改善するという形でフィードバックしやすくなる

自分がいったいどんな「仕組み」を使って「情報管理」を行っているかを書き出しておくことで、作業手順をイチイチ思い出したり考えたりする必要はなくなりますし、カスタマイズやアップデートするときも変更箇所が把握しやすくなります。

できれば「仕組み」を書き出す際は図示することをオススメします。

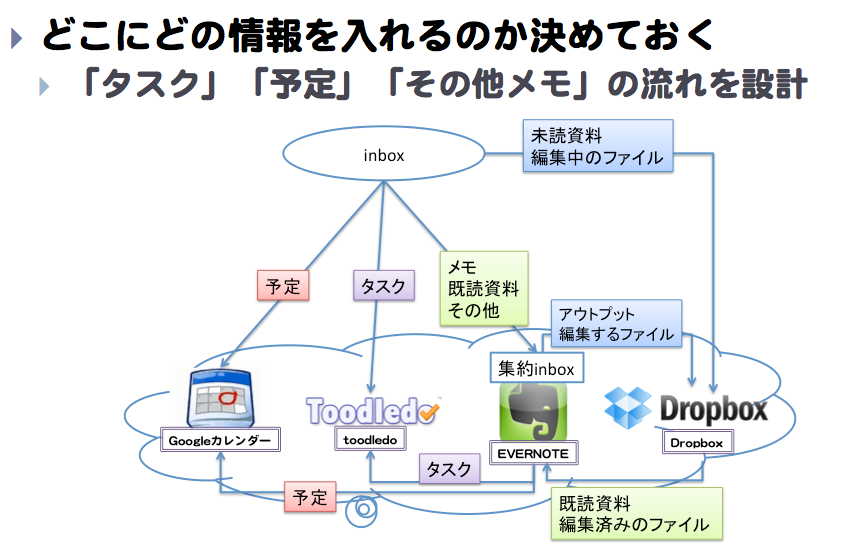

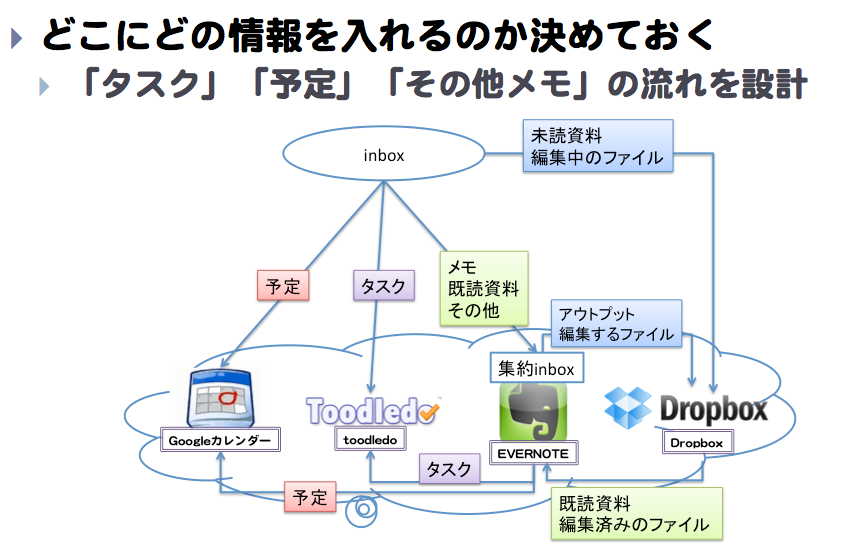

例えば、以下の様な図を文章で説明すると、

予定はGoogleカレンダーに、タスクはToodledoに、それ以外の情報はEvernoteかDropboxに格納します。Evernoteには雑多な情報も集まりますので、後から予定やタスクが見つかった場合は、GoogleカレンダーやToodledoに情報を書き写します。

Evernoteはメモや参考資料を入れておいて、アウトプットの編集中ファイルなんかはDropboxで管理します。アウトプットが完成した際にはそれをEvernoteに格納します。

・・といった具合になるわけですが、図示した方が圧倒的に分かりやすいことがお分かり頂けると思います。

仕組みを気軽に捉えよう

「仕組み」という表現からは、少し大げさな印象を受けるかも知れません。そこで、少し「仕組み」なるもののハードルを下げておきたいと思います。

もっとも簡単な仕組みは「チェックリスト」です。

例えば、チェックリストに

- メモを全てEvernoteにスキャンする

- Evernoteの「インボックス」に集まったメモを「アクティブ」振り分ける

- 「アクティブ」ノートブックを眺める

- 使い終わったメモを「アーカイブ」にしまう

といった事を書き出して、毎日見返して実行するだけでも十分に仕組み化できています。(勿論、Evernote側にも当該ノートブックを作っておく事前準備は必要ですが)

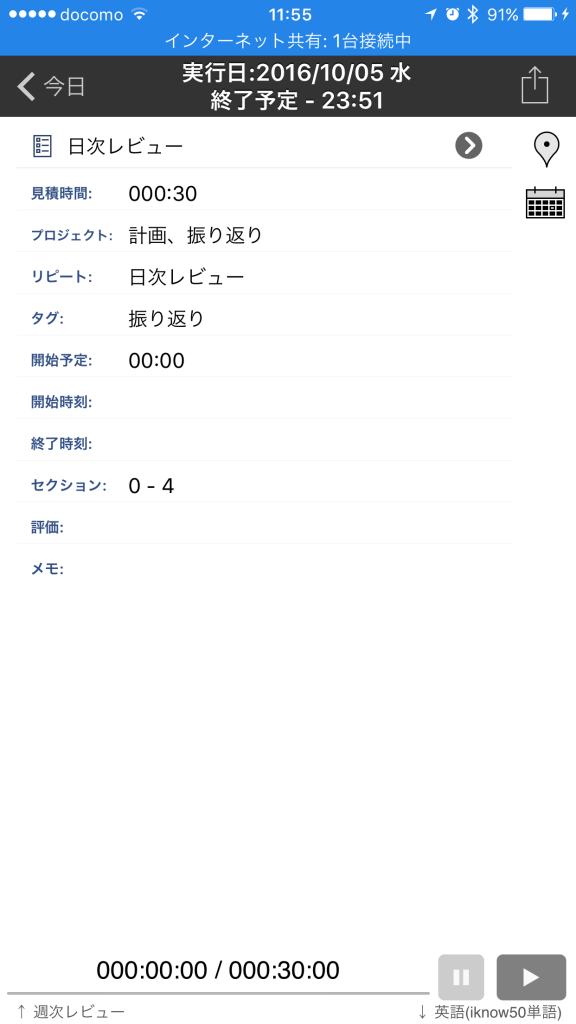

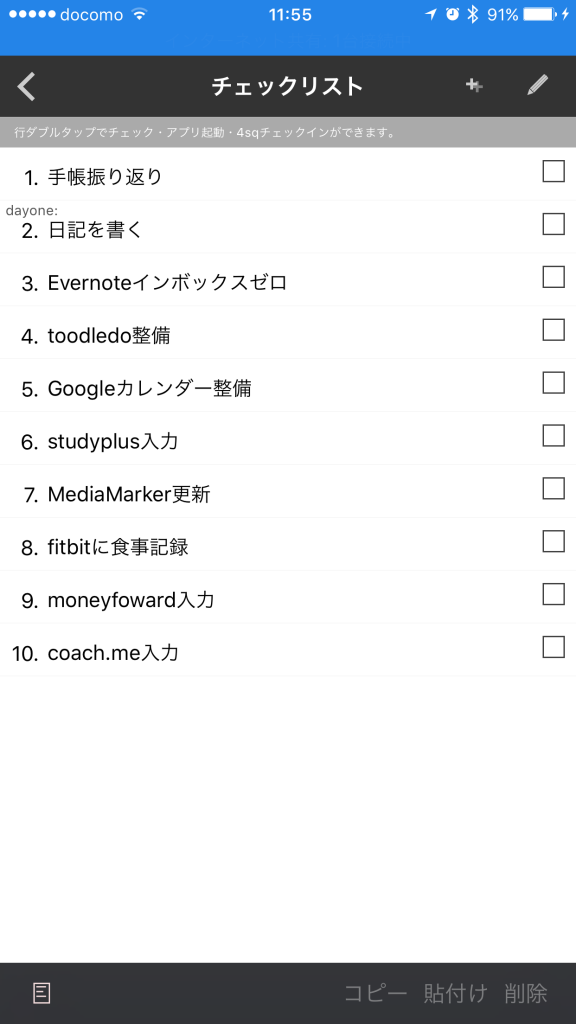

例えば、私の場合「たすくま」というツールを使っていて、そのチェックリスト機能を用いて「日次計画」という「仕組み」を

チェックリストの形式に落とし込んでいます。行動に落とす際には「仕組み」の全体像が見えている必要はありませんので、一日の中の各場面に必要な「仕組みの一部」を散りばめて、仕組みの全体像を作ると良いでしょう。

情報管理の基本的なアプローチ

今後の連載で詳しく取りあげますが、ここからは本シリーズの全体概要をお伝えしたいと思います。

情報のライフサイクルを洗いだそう

まず、最初にやるべきことは「情報のライフサイクル」を洗い出すことです。

例えば私の場合、情報を以下の様なライフサイクルで捉えています。

- 情報を収集する(インボックスに入れる)

- 収集した情報を蓄積

- 思いついたアイデアをメモ

- インボックスの情報を整理する(アクティブに振り分ける)

- 情報が「予定」「タスク」ならそれぞれのツールへ

- 集めた情報を必要な場所へ

- アクティブな情報を活用する

- ストックされたアイデアを育てる

- アウトプットの下書きを書く

- アウトプットを作成

- 情報をアーカイブする

- 参考資料を格納

- アウトプットを参考資料として保存

仕事でも、プライベートでも大凡こういった情報の管理フローです。

仕事なら共有フォルダやOneノートですし、プライベートならEvernoteですが、基本的な考え方はインボックス、アクティブ、アーカイブです。

何の情報を、どこに保存するのかを決めておこう

先ほど挙げた図の通り、

予定はGoogleカレンダー、タスクはToodledo、メモその他はEvernoteかDropboxに格納しています。情報を入れておく場所としては大凡この分類で正しいのですが、いくつかここから派生ものもあります。

例えば、会社の仕事上での予定とタスクは、会社のグループウェアで管理されていたりするので、プライベートの予定やタスクとの整合を取るために手帳を使っていたり、1日分の予定とタスクは、毎日たすくまと手帳に書き出して実行に移します。

また、Evernoteに入っているアイデアの種を膨らませるときや、考えごとをするときにはA4の方眼紙に手書きで書き出したり、マインドマップツールを使用したりします。アウトプットはパワーポイントだったり、ブログだったりなので、当然Evernoteの外で行われます。

先に洗い出した「情報のライフサイクル」に対して、どこに保存するのか、或いはどういったツールを使うのかを明確化しておくことで、情報管理に関する迷いの大部分を解消することが出来るのです。

蓄積した情報と”向き合うタイミング”を定義する

情報をどこに保管するのか、或いは情報に対して”向き合うタイミング”で何のツールを使うのかが明確化されたなら、次にそのタイミングを定義(或いは計画)しましょう。

例えば、アイデアの種を蓄積したEvernoteのノートブックを週に一回見返すとか、毎日15分間アイデアを膨らませる時間を設けるなど、です。

勿論、そういったルーチンワーク的な向かい方だけでなく、会社の仕事などであれば、アウトプットを提示するまでの締め切りなどがあったりするので、そこから逆線を引っ張る必要もあるでしょう。

例えば、「情報を集める」「アイデアを出す」「アイデアを膨らませる」「資料の構成を考える」「資料の下書きを書く」「資料の清書を書く」などのマイルストンを置いていき、満足いく斬新なアイデアが無かったとしてもとりあえず資料作成に着手する・・などの割り切りも必要になります。

アナログとデジタルの使い分けを考える

アナログの良さ、デジタルの良さ

アナログとデジタルは、アナログかデジタルかの排他的な関係では無く、アナログもデジタルも双方良いところがあるという補完関係にあると考えています。

双方の良い点を挙げてみましょう。

アナログは

- スペースを自由に使って考えられる

- パラパラっとめくって情報を俯瞰できる

- 手書き故の脳の活性化効果が得られる

- 電池切れがない

デジタルは

- 検索性に優れる

- 文字が綺麗!

- 定型的なフォーマットへの思考のアウトプットに強い

(マインドマップなどを素早く描ける、等) - スペースの制約が紙に比べて少ない

- 場所を取らない

- 一度の入力で色々な見せ方ができる

(一度予定を入力すれば日、週、月のいずれの表示も可能) - リマインダーを飛ばすことができる

などなど。勿論、他にも良い点、悪い点があると思いますが、概ねこういったところでしょう。

字が汚いとか絵心がない僕の様な人であれば、マインドマップなんかは手書きよりもデジタルの方が良かったりするかもしれませんが、それでも考えを整理するときには基本的に紙の方が捗りますし、これから作る資料のラフを一度紙に落としてから作り始める方が随分時間が節約できたりします。

この辺りは、個人差が結構あると思いますので、色々試行錯誤しながら、良い塩梅を探っていくと良いでしょう。

僕は絵心がないくせにビジュアル的に物事を考える人間なので、考えの整理はアウトラインよりもチャートだったり、ラフスケッチだったりします。

でも、リニアに物事を組み立てるのが得意な人というのも確かにいて、そういう人は終始デジタルの世界でアウトラインを組んでデジタルの世界でアウトプットを生み出します。

思考場所としてのアナログ、集積地としてのデジタル

私のたどり着いた結論としては、考えるのはアナログで、デジタルは最終的なアウトプットを生み出すことも含めての集積地であるというものです。

例えば僕の場合、アナログ→デジタルの流れで以下の様なことをやっています。

- その週の予定ややることを手帳のウィークリーバーチカルに書き出して、1週間の時間の使い方をシミュレーションした後、やることを減らしたり、予定をずらしたりといった調整を行い、デジタルツール(会社のグループウェアやGoogleカレンダー、Toodledo)に最終的な予定とタスクを書き出す

- その日の予定とタスクは(Googleカレンダーやグループウェアから)全て手帳に書き出して、言われたこと考えた事やったことは手帳にメモしつつ、たすくまで1日の時間の使い方を組み立てタイムトラッキングを行う。

- Evernoteに格納してあるアイデアメモの内、育てたいものをMoleskineに書き出して、ちょっとした空き時間にMoleskineの「育てたいアイデア」に対する加筆を行う。育ったアイデアはまたEvernoteに戻す。

- 考えごとや戦略を整理したいときや、アウトプットのラフイメージをA4の方眼紙に書き出して、そこから次のアクションを導き出したり、アウトプットを生み出したりする

ちょっと文字だけだと分かりづらいので、先々の記事では実際に書いたノートなんかも例示しながら、説明したいと思います。

■最後に

ということで、今回は「情報管理のベーシックレシピ」の全体概要的な位置づけとして「仕組み」作りについて取りあげました。

全体的に概論を文字主体で述べてしまいましたので、これだけ読んでもイメージはつきづらいかと思います。今後は、より具体的な記述や、応用可能な考え方の提示、そして図や写真を使ったイメージの補足も行って行ければと思います。

それでは次回「情報の収集/整理/活用の3フェーズを考える」でお会いしましょう!

今回紹介したツールなど

アイデア書き出しはmoleskineのEvernoteエディション、ラージサイズです。

考えごと用のA4方眼は、最近はKOKUYOのを愛用しています。マルマンニーモシネも良いですよ。

ベックです!

横浜在住大阪人。本職SE。ガジェット、文具、手帳、ライフハック、モバイルが大好物な30代男性。BLOG「Hacks for Creative Life!」が主戦場です!。『EVERNOTE情報整理術』『クラウド「超」活用術』著者。勉強会『東京ライフハック研究会』の主宰者でもあります。

BLOG:Hacks for Creative Life!

Twitter:@beck1240